生理学的空間と幾何学的空間

エルンスト・マッハ『感覚の分析』(須藤吾之助、廣松渉訳)より。

ある箇所の原注に次のようにある。本文が理解できず、注とのかかわりはさらに理解できないのだが、そうしたことと関係なく、刺激的な幼児の感覚例。

はじめて、そしておそらくは人生でただ一度、自分が影踏みをしたのは小学校の3年か4年頃。

影踏みという遊びがあるということは、その場にいた全員(子供ばかりだったが)の了解事だったろう。月夜にやる遊びをそのとおり月夜にやるのだから面白いはずだと始めたにちがいないのだが、ほとんど盛り上がらずに終わってしまった。

影には実体はない。あるいは、影は実体ではない。小学校の中学年ならそうと知っているわけで、それゆえ興じることができなかったのだろう。影がその所有者の意図であやつれるものなら、結果は違っていたかもしれないが。

ところで、「影の所有者」という考え方、言い方は妥当か。いや、妥当とは何を基準に?

影が実体を持っているかのように振る舞う童話や小説をどう考えるか。

など、いろいろ広がりそう。

また、音声に実体はあるか。

スペインによる征服以前の中米文書に残された次の絵では、舌の先に取り付けたナイフの形で音声が具象化されている。

ヨーロッパ中世の宗教画では、言葉や歌が吹き流しに書き込まれて実体化される。

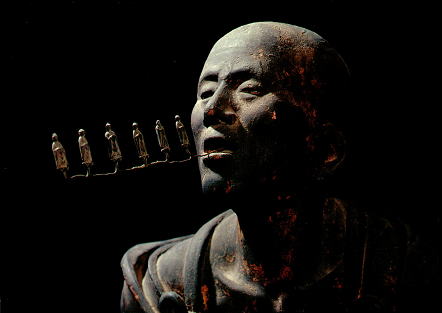

日本の空也上人像では、空也のとなえる念仏が6体の阿弥陀(「南無阿弥陀仏」の6文字を意味)として形を与えられている。

他にもあれこれ刺激あり。

人間の認識や感覚について考える場合、幼児心性、原始心性の事例は有用な出発点になるのではないか。

どちらも不完全なのだから、その限りでは幼児と成人は同じ、原始人と文明人も同じ。

より幼いものに着目すると、成人の限界を見逃す恐れも減る。

マッハ『感覚の分析』にもどると、

とあり。ここにある生理学的空間と幾何学的空間を、それぞれ幼児の感覚と成人の感覚に対応させていい。両者を対比させたマッハの意図は措くとして。

ある箇所の原注に次のようにある。本文が理解できず、注とのかかわりはさらに理解できないのだが、そうしたことと関係なく、刺激的な幼児の感覚例。

子供にとっては一切のものが実体的にみえる。子供の感覚にとっては五官だけで間にあう。子供は「影はどこに行っちまったんだろう? 消えた光はどこに行っちまったんだろう」と尋ねる。子供は電動機を永いこと廻さないようにしようとする。というのも、火花の蓄えが尽きてしまわないようにである。誕生日前の赤ん坊が父親の唇から出る口笛の音を手で掴もうとするのを見たことがある。もっと大きくなった子供でさえ、色のついた映像を掴もうとする。等々、等々。われわれの外部にある事実の諸条件に気付くようになってはじめて、実体性の印象が消失する。

はじめて、そしておそらくは人生でただ一度、自分が影踏みをしたのは小学校の3年か4年頃。

影踏みという遊びがあるということは、その場にいた全員(子供ばかりだったが)の了解事だったろう。月夜にやる遊びをそのとおり月夜にやるのだから面白いはずだと始めたにちがいないのだが、ほとんど盛り上がらずに終わってしまった。

影には実体はない。あるいは、影は実体ではない。小学校の中学年ならそうと知っているわけで、それゆえ興じることができなかったのだろう。影がその所有者の意図であやつれるものなら、結果は違っていたかもしれないが。

ところで、「影の所有者」という考え方、言い方は妥当か。いや、妥当とは何を基準に?

影が実体を持っているかのように振る舞う童話や小説をどう考えるか。

など、いろいろ広がりそう。

また、音声に実体はあるか。

スペインによる征服以前の中米文書に残された次の絵では、舌の先に取り付けたナイフの形で音声が具象化されている。

ヨーロッパ中世の宗教画では、言葉や歌が吹き流しに書き込まれて実体化される。

日本の空也上人像では、空也のとなえる念仏が6体の阿弥陀(「南無阿弥陀仏」の6文字を意味)として形を与えられている。

他にもあれこれ刺激あり。

人間の認識や感覚について考える場合、幼児心性、原始心性の事例は有用な出発点になるのではないか。

どちらも不完全なのだから、その限りでは幼児と成人は同じ、原始人と文明人も同じ。

より幼いものに着目すると、成人の限界を見逃す恐れも減る。

マッハ『感覚の分析』にもどると、

われわれの空間感覚の体系――もしそういう云い方が許されるならば生理学的空間の体系――が、幾何学的空間(ユークリッド空間)といかに甚だしい相違をもっているか、繰返し述べてきた。これは、視空間に関してのみならず盲人の触空間に関しても妥当する。幾何学的空間はどの方向をとっても均等にできており、(リーマンの語義で)無際限でかつ無限である。視空間には際限があり、有限であり、それどころか、扁円形の「天蓋」を一瞥してみれば判る通り、方向によって延長を異にする。物体は遠ざかると収縮し近づくと膨張する。こういう点に鑑みれば、視空間はユークリッド空間よりも寧ろ超幾何学者たちの色々な形象のほうにはるかに似ている。

とあり。ここにある生理学的空間と幾何学的空間を、それぞれ幼児の感覚と成人の感覚に対応させていい。両者を対比させたマッハの意図は措くとして。